在竞技体育的舞台上,胜负往往取决于毫厘之间,当运动员的身体素质和技术水平达到巅峰时,心理状态的差异便成为决定比赛结果的核心因素,近年来,体育心理学逐渐从幕后走向台前,成为职业运动员、教练团队甚至业余爱好者关注的焦点,从奥运冠军到职业联赛选手,越来越多的人开始意识到:强大的心理素质,才是突破极限的“隐形武器”威廉希尔APP。

体育心理的崛起:从辅助工具到核心竞争力

过去,体育心理常被视为“软技能”,甚至被部分教练认为“可有可无”,随着科学研究的深入,这一观念被彻底颠覆,美国心理学会(APA)的研究显示,在高水平竞技中,心理因素对比赛结果的影响占比高达30%-45%,网球名将德约科维奇曾公开表示,他的成功“80%归功于心理训练”;NBA球星斯蒂芬·库里也多次提到,冥想和视觉化训练帮助他在关键时刻保持冷静。

体育心理学专家丽莎·史密斯博士指出:“顶尖运动员的差距不在技术,而在面对压力时的反应,谁能更快调整心态,谁就能掌控比赛节奏。”这一观点在2023年澳网女单决赛中得到印证,比赛中,萨巴伦卡在首盘失利后,通过心理教练指导的呼吸技巧迅速平复情绪,最终逆转夺冠,赛后她坦言:“如果没有心理训练,我可能早就崩溃了。”

压力与焦虑:运动员的“隐形对手”

职业运动员面临的压力远超常人想象,奥运会、世界杯等重大赛事中,观众的期待、媒体的聚焦甚至自我要求的压力,都可能成为表现失常的导火索,2016年里约奥运会上,美国体操名将西蒙·拜尔斯因心理状态波动退出多项决赛,引发全球对运动员心理健康的讨论,拜尔斯后来坦言:“那一刻,我的身体没问题,但我的大脑‘关闭’了。”

体育心理学家发现,焦虑会直接干扰运动员的“工作记忆”——即大脑处理即时信息的能力,足球运动员在点球大战中,过度思考动作细节反而会导致肌肉僵硬,德国国家足球队曾引入“注意力训练”,要求球员在罚点球时只关注一个简单指令(如“盯住球门右下角”),以此减少焦虑干扰,这一方法在2014年世界杯决赛中帮助格策打入制胜球。

心理训练的科学方法

现代体育心理学已发展出多种实用工具,帮助运动员提升心理韧性:

-

视觉化训练(Visualization)

运动员通过反复想象比赛场景(如投篮、起跑),强化大脑与肌肉的神经连接,研究表明,视觉化训练可提升实际表现20%以上,滑雪名将林赛·沃恩每次赛前都会闭眼“预演”完整赛道,她说:“这让我感觉比赛已经发生过一次。” -

正念冥想(Mindfulness)

通过呼吸练习和情绪观察,运动员学会接纳压力而非对抗,NBA球队金州勇士自2015年起聘请正念教练,球员德雷蒙德·格林表示:“冥想让我在冲突中保持清醒。” -

自我对话(Self-talk)

积极的内心对话能重塑信心,游泳运动员菲尔普斯常对自己说“我是鲨鱼”,以此激发攻击性;而网球选手大坂直美则用“一步接一步”提醒自己专注当下。

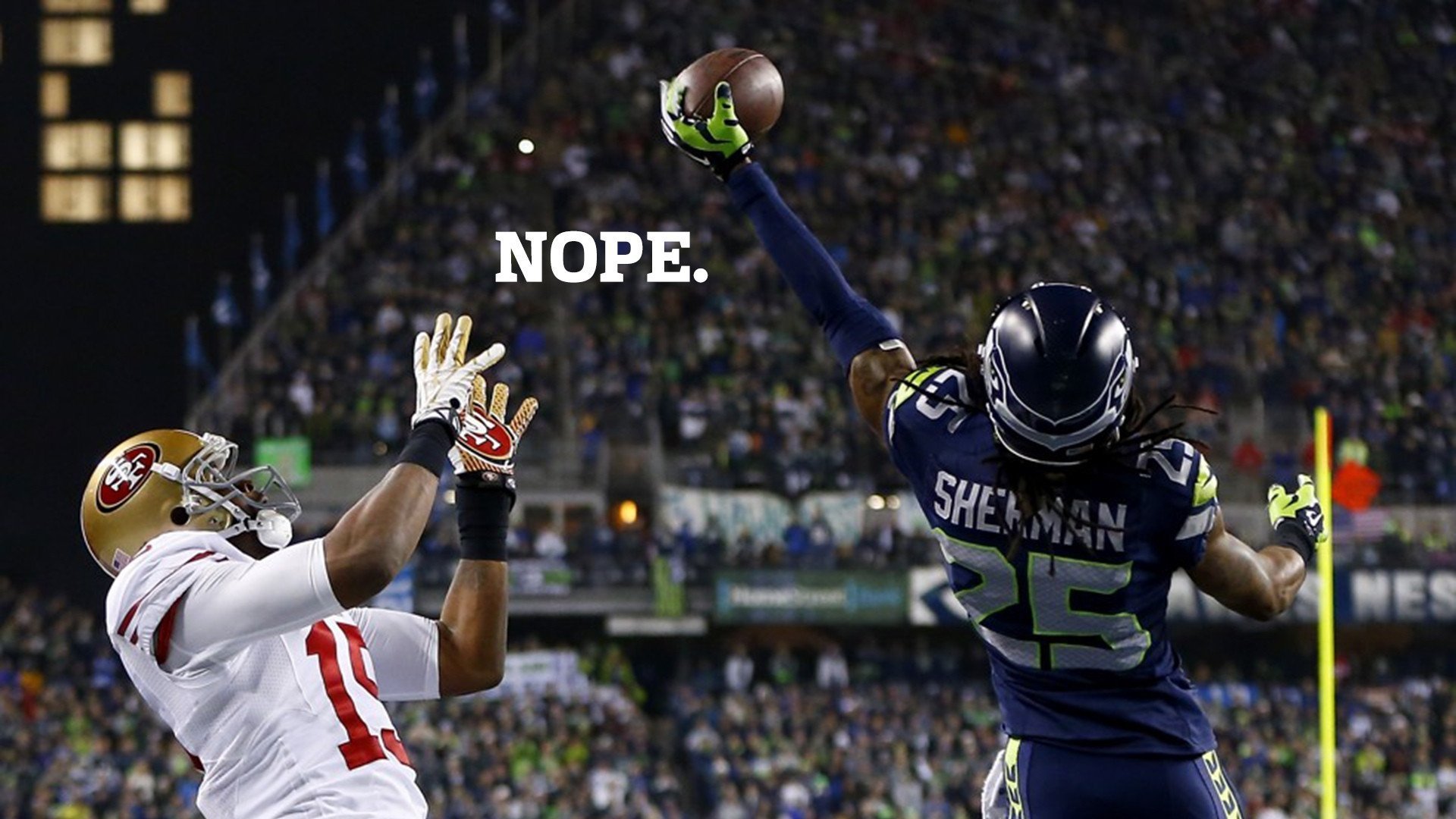

团队运动中的心理博弈

在篮球、足球等团队项目中,心理战同样至关重要,教练的临场指挥、队友间的信任度甚至对手的挑衅行为,都可能改变比赛走势,2022年欧冠决赛中,皇家马德里主帅安切洛蒂通过中场休息时的简短心理干预,让球员摆脱0-1落后的焦虑,最终实现逆转,安切洛蒂后来透露:“我只告诉他们,‘忘记比分,像训练时那样踢’。”

“群体凝聚力”是团队心理学的核心课题,美国耶鲁大学研究发现,拥有共同仪式(如赛前口号)的球队,合作效率显著更高,英超利物浦队的“永不独行”口号,便是通过心理认同感将球迷、球员和教练组联结为“命运共同体”。

未来趋势:科技赋能体育心理

随着技术进步,虚拟现实(VR)、生物反馈设备等工具正被用于心理训练。

- 高尔夫选手通过VR模拟不同天气条件下的击球,提升抗干扰能力;

- 心率变异性(HRV)监测帮助运动员识别压力临界点;

- AI算法可分析运动员的微表情,预判心理崩溃风险。

荷兰阿贾克斯青训营甚至开发了“心理耐力游戏”,要求年轻球员在嘈杂环境中完成决策测试,其总监约翰·克鲁伊夫表示:“未来的巨星一定是技术和心理的双重强者。”

体育的本质是人与自我的对抗,当身体与技术趋于极限时,心理的强弱便成为最后的战场,从个体运动员的自我调节,到团队项目的集体意志,体育心理学正在改写竞技运动的规则,或许正如传奇教练菲尔·杰克逊所说:“比赛的胜负,早在哨声响起前就已注定——在你的心里。”